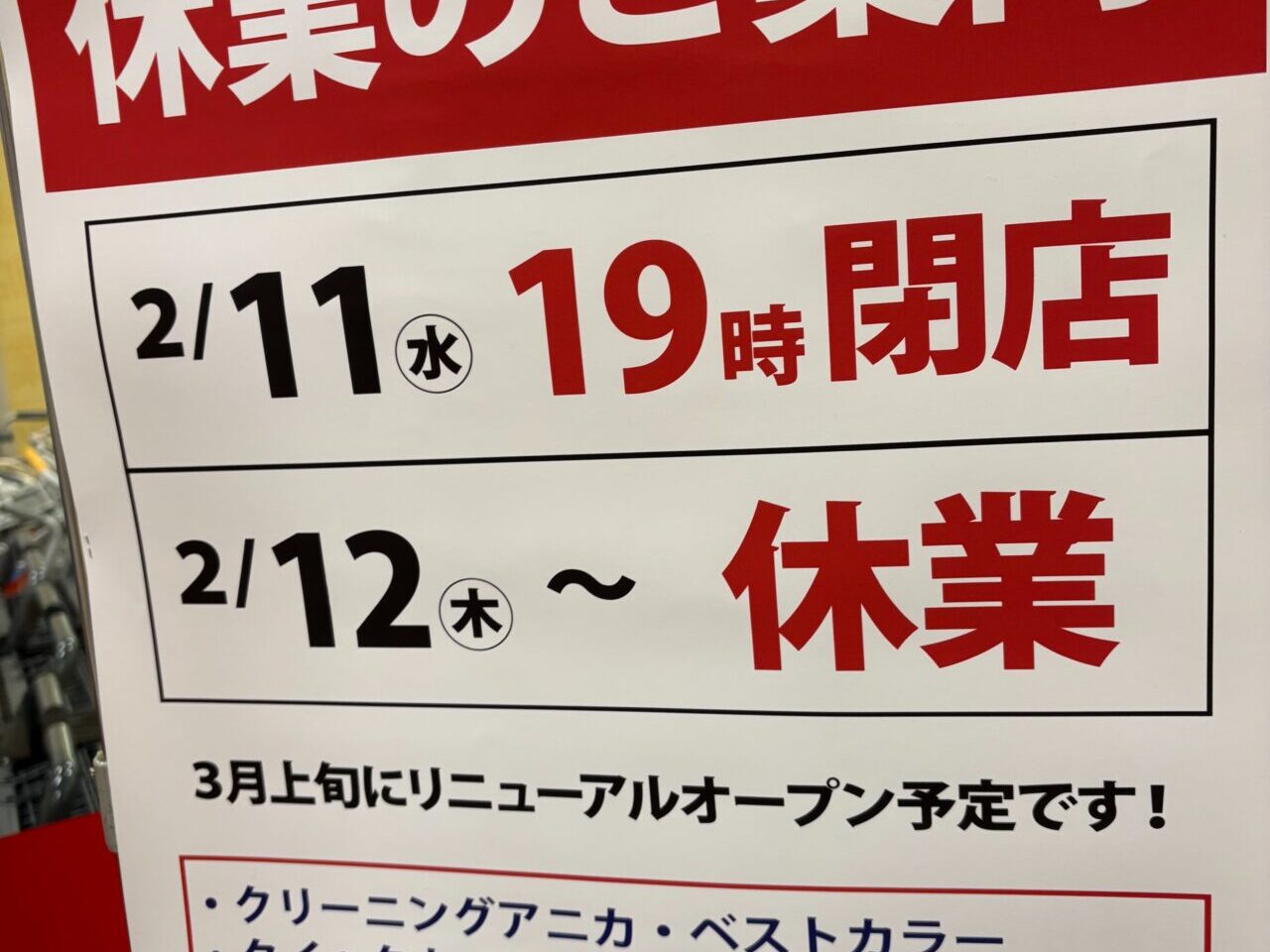

【日野市】3.11を忘れない。高齢者支援のプロが語る、ペット防災を通じて広げたいのは災害への備えと寄り添う力。

2011年3月11日14時46分に発生した東日本大震災からまもなく14年を迎えます。

震災の記憶を風化させず、今後の防災につなげるために、当時被災地でボランティア活動を行い、現在は地域のペット防災活動にも力を注ぐ 株式会社ソラ・テラ 総合福祉カウンセラー 川津 明弘さんにお話を伺いました。

「ほんの少しでも、自分にできることがあるなら」

被災地へ向かった理由を尋ねるとそう答えてくれた川津さんは、高齢者福祉の現場で30年以上働いた経験を持つ高齢者支援のプロ。万願寺の高齢者施設で地域包括支援センターの責任者として勤めていたこともありました。

当時、ボランティアとして被災地へ向かった背景には、新潟県中越地震での経験があったそう。「中越地震のときは、職務として被災地へ派遣されたのですが、被災地の光景を目の当たりにして、自分ができることはほんのわずかでも、何か役に立てるなら、という思いを抱えていました。」また、川津さんは中学生の時、山で遭難しかけたことがあるそう。自然への脅威という体験も、被災者へ寄り添う心につながっているのかもしれません。

画像はイメージです

東日本大震災が発生した直後はもちろん被災地へ入ることはできませんでした。

被災地の混乱が落ち着くまでの間、川津さんは、遠くからでも支援を届けたいと、当時働いていた老人ホームで「鯉のぼりプロジェクト」を立ち上げました。

画像はイメージです

「インターネットで呼びかけて、タンスや物置に眠っていた鯉のぼりを着払いで送ってもらい、『鯉のぼりが欲しい』という被災者に届けました。避難所に鯉のぼりを飾ってもらい、少しでも元気を届けたかったんです。」

震災の発生から約3ヶ月後、ボランティアの要請が出たタイミングで川津さんはプライベートで友人とともに被災地へ。そこで高齢者や障がいを持つ方々の声を聞き、行政や消防、医療関係者へ情報を伝える役割を担いました。長年の高齢者福祉の経験を活かし、避難場所で支援活動を行いました。

「想像を超える悲しみの中にいる方々の話を聞き、寄り添うことが、自分にできる唯一のことでした。」

この時の被災地での悲しい出来事がきっかけとなり、後に川津さんは「ペット防災」の活動に加わることになります。

「一旦避難した高齢者の方が自宅に残してきた猫を心配し、せめて水と餌だけでもと、自宅に戻ってしまったのです。その結果、その方は津波にのまれて命を落としました。”最初から猫と一緒に避難していれば”、”戻るのをどうして止められなかったのか”と、残された人々が悔やむ声を思い出すと今でも胸が痛みます。」

画像はイメージです

ペットは一緒に暮らす家族の一員ですが、当時はペットと共に避難するという考え方自体がほとんど浸透していなかったそうです。放射線区域に取り残された多くのペットが餓死したという事実に加え、慣れない環境で強いストレスを抱え、命を落としたペットも少なくなかったと川津さんは語ります。

「ペットと一緒に避難することがどれほど難しいかを痛感しました。」

そうした悲しい現実を目の当たりにし、川津さんは日野市でペット防災に取り組む団体と出会います。当時はまだ活動の規模は小さく、どのように広めていけばいいのか模索している段階でした。しかし、「知識や仕組み、周囲の理解があれば、守れた命があったはず」という思いが川津さんの胸に強く残り、この団体の行う活動の必要性を強く感じたと言います。

ペット防災は、自治会の防災訓練として始まり、地域の広場での避難訓練などを通じて、ペットとともに安全に避難するための知識やノウハウを広める活動を続けてきました。

そして現在では、「人とペットの防災フェスタ」という大規模なイベントにまで成長し、人とペットの命を守るために、多くの人々に防災の大切さを伝える場となっています。

「最初は小規模でしたが、自治体も主催に加わり参加する団体が増え、日野市は防災活動の先進地域の一つになっています。先日行われたフェスタでも、市外の方が視察に来られていました。犬の心臓マッサージや担架の作り方など、災害時以外でも役立つ知識が得られます。」

川津さんは「防災は、日常に根付いてこそ意味がある」と強調します。ペットを飼っている人だけではなく、他人事と思わずに皆さんにも一緒に考えてほしいのだと。

浅川

「浅川と多摩川に挟まれた日野市では、水害のリスクも高い。地域の方々と共に、”避難の知識”を持ち、”いざ”に備えることが重要です。」

震災のボランティアを経験した今だからこそ、そして高齢者福祉の現場を知るプロだからこそ、防災の必要性を強く唱えます。

「東日本大震災は、決して”遠い出来事”ではありません。地域の高齢者支援に携わる中で、”普段接している高齢者の皆さんの命を守るためにも防災を学ぶべき”と強く感じます。」

ペットと一緒に安全に避難するために

災害はいつ起こるかわかりません。特にペットと暮らしている方は、自分だけでなく大切な家族であるペットも守るための準備が必要です。

「まずは、自分自身の身の安全を確保することが前提での対応ですが」という前置きをいただいいた上で、川津さんに3つのポイントを教えてもらいました。

- ペットのケージなどを事前に用意しておくこと

避難所には必ずしもペット専用のスペースがあるわけではありません。周囲の人とトラブルにならないように、ケージやキャリーを準備し、ペットの安全な空間を確保できるようにしておきましょう。

- 排泄や食料を避難用にまとめておくこと

避難時にペットの食事やトイレの準備ができないと、ペットにとっても大きなストレスになります。食べ慣れたフードや水、トイレ用品を小袋にまとめ、避難用バッグに常備しておくことが重要です。最低でも数日分の必要な物資を備えておきましょう。

- 周囲に飼っているペットの情報を共有しておくこと

普段から近所の方に、自分がどんなペットを飼っているのかを伝えておくと、いざというときに助け合うことができます。特に猫などの室内飼いのペットは外から見えにくいため、周囲に存在を知ってもらうことが大切です。ペットを家族として大切にしているなら、一緒に避難できるよう、地域の協力を得られる環境を整えておきましょう。

万が一のときにペットと安全に避難できるよう、日頃の準備が必要です。

“あのとき知っていれば”と後悔しないために、今できる備えをしておくことが大切です。川津さん達の想いと行動は、地域の防災意識を育み、命を守る力へとつながっていくのではないでしょうか。