【日野市】3.11と保育園――あの日、先生たちはどう動いたのか。東日本大震災の経験から学ぶ、保育の現場での備えと課題

2011年3月11日は忘れられない日。東日本大震災が発生した日です。

当時、日野市内の保育園で5歳児クラス(年長)の担任を務めていたA先生に、震災の日をどう過ごしたのか、そして「保育」という現場での備えと課題についてお話を伺いました。

震災は翌日に卒園遠足を控え、子どもたちも保育士たちも、そして保護者も楽しみにしていた矢先の出来事でした。 地震が起こったのはお昼寝の時間。そろそろ子どもたちを起こそうと準備をしていたその時、突然大きな揺れが園を襲います。幸い、保育園では高いところに物を置かないようにしていたため、落下物による被害はありませんでした。

目を覚ました子どもたちも、「なんだろう?」と大きな揺れに驚きながらも、不思議そうな表情を浮かべていたそうです。

(画像はイメージです)

当時の避難訓練の手順に従い、防災頭巾を被り園庭へ避難。しかし、寒さが身に染みたと振り返ります。その後、子どもたちを室内に戻し、毛布や布団で守りながら余震に備えました。

あの頃はまだスマートフォンが今のように普及しておらず、多くの職員はガラケーを使用。インターネットでの情報収集も今ほどスムーズではなく、テレビで流れる情報が頼りでした。しかし、ニュースを子どもたちに見せると不安を煽る可能性があるため、子どもたちにはなるべく普段と変わらない状況で過ごせるように気を配りながら、職員室で情報収集を続けました。

タイミング悪く、園長先生が不在の時期だったそうで、市からの情報もタイムリーには届かない状況だったと言います。お迎えに来られる保護者から順次子どもを引き渡しましたが、職員室は固定電話の呼び出し音がなり続け、余震もある中、現場は混乱していました。

電車が止まり、都心に勤務する保護者の中にはすぐに迎えに来られない人も多く、夜の対応が必要になることが見えてきました。

(画像はイメージです)

いつもより長く保育園で過ごすことになった子どもたちが不安にならないよう、先生たちは「今日は特別な日だよ!」と声をかけ、明るく過ごせる工夫をしました。そのおかげか、子どもたちは不安で泣くこともなく、むしろ楽しそうに過ごしていたそうです。

順番に職員が帰宅していく中、夜の対応をどうするか話し合いがされました。3名の先生が保育園に泊まると自ら手を上げ、自転車圏内に住んでいたA先生が自宅へ戻り必要なものを用意することになりました。

保育園には調理室がありますが、委託業者に頼んでおり勝手が分からなかったそう。その頃は非常食や備蓄品もほとんどなく、金曜だったこともあり食材も少ない。A先生が自転車で自宅へ戻り、おにぎりや簡単なおかずを準備する方がスムーズだと判断したのです。自宅は地震の影響で物が落ちるなど散乱していましたが、まずは子どもたちと、そして一緒に保育園に残る職員のための食事作りを優先したといいます。

(画像はイメージです)

幸い、水や電気は問題なく使用できたため、夜間の保育環境は確保できました。 お泊まりになった園児は1名。電車が止まっていたため、歩いて深夜に迎えにきた保護者もいたそうです。

翌日は土曜日でしたが、医療従事者のお子さんを預かる必要があり、非番だったA先生ともう1名の職員が勤務。24時に自宅へ戻り、朝食用のおにぎりを準備し、早朝6時には出勤していたと言います。

卒園遠足は中止になりましたが、その後計画停電もなく、無事卒園式も行えたことは不幸中の幸いだったと振り返ります。当時担当していた子供たちは、2025年に成人式を迎えたのだと嬉しそうにお話してくれたことも印象的です。

(画像はイメージです)

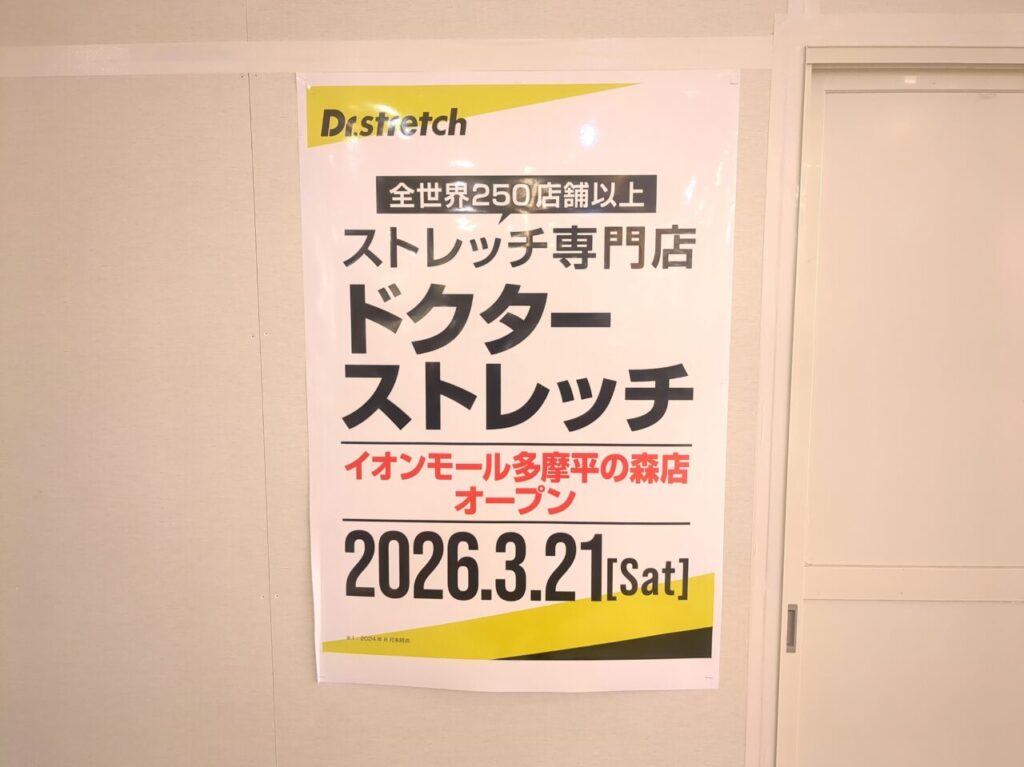

この経験を踏まえ、現在では保育園でも 「BCP(事業継続計画)」 が策定され、以下のような取り組みが進められています。

- 非常食や備蓄品の確保(アレルギー対応品を含む)

- 保護者への連絡ツールの導入

- 参集者リスト・時差退社リストの作成

- 避難経路・避難方法の明確化

「当時はボランティア精神でなんとか乗り切りましたが、今振り返ると、一部の職員に負担や責任が偏ることは良いとは言えません。現在はBCPの整備により、職員全体での役割分担が明確になり、協力できる体制ができています」と、現在も保育現場で働くA先生は当時を振り返りながら話してくれました。

(画像はイメージです)

震災の後、コロナ禍での感染症対策にも悪戦苦闘しました。

「震災もコロナも、予想できない出来事でした。しかし、その都度『どうすれば子どもたちを守れるか』『職員を支えられるか』を考え、園全体で取り組み、対策を講じてきました。」

子どもたちは状況を理解しきれないからこそ、安全を確保することはもちろん、不安を与えない配慮も必要です。 いざというときに落ち着いて行動できるよう、日頃の備え、心構えが大切なのです。

(画像はイメージです)

「震災はいつ起こるかわかりません。でも、備えておくことで、子どもたちを守ることができます。この経験を未来に活かしていきたいですね」

震災から14年。保育の現場でも、命を守るための取り組みが着実に進められています。